ゲーム三昧の冬休み

イルミネーションが街中を輝かせ、クリスマス気分になってきましたね。

お子さまへのクリスマスプレゼントはもうお決まりですか?

私の7歳の息子はサンタさんへのお手紙に「ニンテンドーswitchがほしい」と書いてありました…。

クリスマスプレゼントやお年玉で、ゲーム機やゲームソフトをゲットした冬休みは、視力が悪くなりやすい時期でもあります。何故かというと…

外は寒くて遊べない(遊んだとしても暗くなるのが早くて帰りも早い)

↓

暖かい暖房の効いた部屋でゲーム三昧また、家族で帰省することが多い冬休みは…

帰省(移動中にゲーム三昧)

↓

親戚が集まる部屋の隅でゲーム三昧などなど…。

とにかく冬休みはゲームをする機会が増えるのです。

加えて、エアコンなどの暖房機器で空気が乾燥している事、寒さで血行が悪い事、車や電車の移動中や暗い中でゲームをする事などが視力低下の要因となってしまうのです。

恐る恐る眼科に行くと

ある眼科医は、携帯ゲームと視力低下の因果関係は必ずしも証明されておらず、ゲームをする事=近視につながるとは言えないといいます。

確かにゲーム好きにも関わらず、視力が落ちない方が実際いることは事実です。

しかし、多くの方が、携帯ゲームが近視につながりやすいことを、自らの経験や周囲の状況から知っています。

では、ゲームをして、視力低下する人としない人では、一体何が違うのでしょうか?

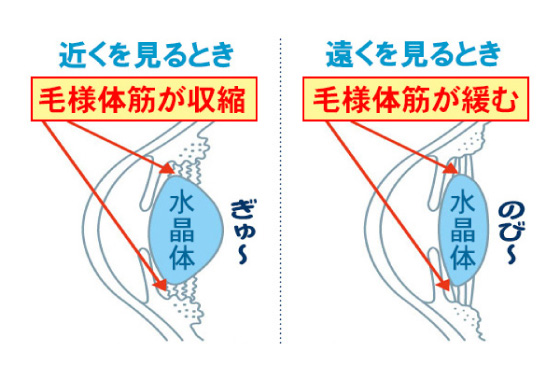

ここでなぜ視力が悪くなってしまうのかおさらいです。

目の焦点は、水晶体の厚みで合わせています。

その水晶体の厚みを調整しているのが、毛様体筋です。

遠くを見る時は毛様体筋は緩み、リラックスしています。

反対に近くを見る時は、毛様体筋は緊張しています。

肩や腕の筋肉と同じように、力を入れ続けると疲労が溜まり、コリが発生します。

すると、水晶体の厚みをスムーズに変えることが難しくなるため、遠くを見てもリラックスできずにぼやけて見え、視力低下をひき起こすのです。

つまり、ゲームをしても毛様体筋にコリが溜まらず、緩めることができる子は視力低下しないのです!

ゲームしても視力低下しない3つのポイント

それでは、毛様体筋を緩めるための3つのポイントをご紹介しましょう。

【1】時間を決め、目をリラックスさせる

「近くのものを見る作業」の合間に、「遠くの違う距離のものを眺める」時間(ハーフタイム)を取るようにしましょう。

近くのものを見続けさせないために、目の使い方を変えることが目的ですから、短くてもOKです。

30分間近くの物を見る作業をしたら、30秒の休憩をはさむ。

15分間で15秒、10分間で10秒、5分間で5秒…といった要領です。

より細切れであればあるほど、効果があります。

さらに、

- リズミカルにまばたきをする

- 眼球を上下左右に動かす

ということも同時に行うと、いっそう効果的です。

【2】暗いところでゲームをしない

暗いところでものを見ようとすると、目を凝らし、必要以上に目を酷使します。

ゲームをする際は、充分な明るさを確保してください。

天井照明の明るさが足りない時は、デスクライト等の部分照明を活用しましょう。

また、車や電車などの移動中のゲームは、明暗の変化があるだけではなく、揺れに合わせ、絶えずピントを合わせようとして、目の疲労が通常より大きくなります。

【3】ゲーム機に目を近づけすぎない

テレビやテレビゲームに比べ、特に携帯ゲームは手で持つので、画面がかなり近距離になりやすいので注意が必要です。

手首を伸ばした状態でこぶしを作り、こぶしの先端部にアゴを載せた距離(ハーモン距離)が、最低限必要な距離です。

また、子供は集中しやすく、ゲーム中はまばたきの回数が減り、ドライアイになりやすいので注意してください。

特に、暖房等で空気が乾燥した室内では、加湿器等を活用することもおすすめです。

ゲームをしても視力低下させない為のポイントをいくつかご紹介しましたが、やはりゲームはなるべくして欲しくないのが本心ですよね。

視力回復辞典(視力回復の真実)

おすすめタグ

人気記事ランキング

近視は“目の心身症”??

なぜメガネをかけている子には〇〇が多いのか?

近視の8割は●●●から始まる!?

視力回復ができる装置を、夏休みの自由研究で作ってみよう♪

視力回復のための最終兵器は、テレビを見ることだった!!

関連記事

近視は“目の心身症”??

なぜメガネをかけている子には〇〇が多いのか?

近視の8割は●●●から始まる!?

視力回復ができる装置を、夏休みの自由研究で作ってみよう♪

視力回復のための最終兵器は、テレビを見ることだった!!

息子がまさかの近視宣告!その後の経過すべて教えます!

嘘でしょ!近視確定!?なんで私の息子が”B判定”になるの?!

視力検査まであと●日!「近視!」と宣告されないための直前対策